車両接触限界標識

本サイトの記事にはアフィリエイト広告が含まれますが、記事の内容は中立性を保つ様、細心の注意を払って編集しております。

本物の鉄道では分岐器の周辺に「車両接触限界標識」というものが設置されています。今回はこの「車両接触限界標識」を模型で再現してみたいと思います。

こちらが「車両接触限界標識」です。デフォルトは白一色で黒い部分は塗装が剥げてしまった部分です。下側の一辺の長さは200mmです。1/80なら2.5mm、1/150なら1.3mm位になります。

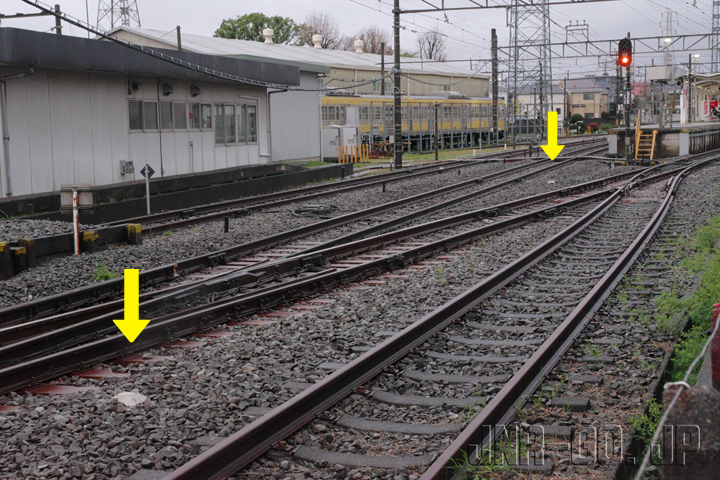

少し引いて写真を撮ってみます。この様に分岐器の先の中央に、道床のバラストに埋もれるように設置されていますが、どのような役割があるのでしょうか。

この車両接触限界標識は、それより分岐器側に近付くともう一方の線路を走る列車に接触する可能性があることを示しています。駅や留置線で列車を停める場合、分岐器側から見てこの車両接触限界標識より奥側に停める必要があります。

実物の場合この車両接触限界標識は線路中心間が4mの位置に設置されています。模型の場合線路中心間が1/80なら5cm、1/150なら2.67cmの場所に設置すると実物同様の設置場所となります。

今回はこれを鉄道模型で再現してみたいと思います。

私の場合16番で1/80なので四角の一辺200mmは2.5mmになります。タミヤのプラ材角棒は2mmと3mmしかありませんのでどちらにするか悩みましたが、線路際は若干オーバースケールなので3mmの角棒を利用しました。

タミヤ 楽しい工作シリーズ No.130 プラ材3mm角棒10本入(Amazon)

他の取扱店:楽天市場など

適当な長さにカットした後に、上部の四隅を削って本物の姿に近付けます。下側はバラストに埋もれてしまいますので適当で大丈夫です。

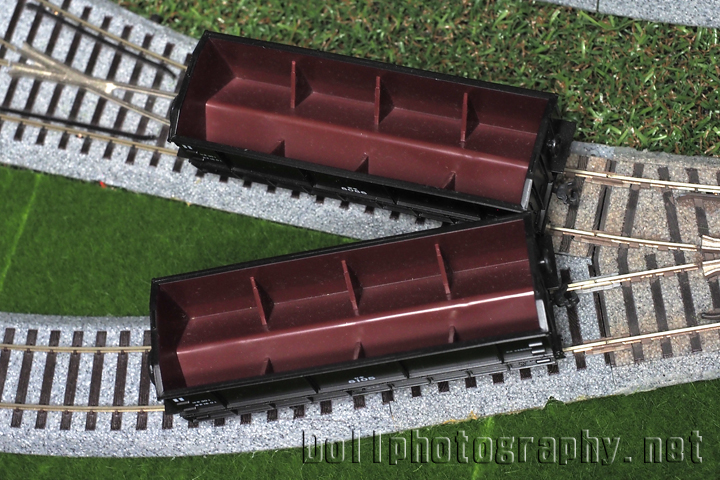

線路中心間が50mmの場所を探してそこに設置します。しかし実物はギリギリの位置ではありませんので、小レイアウトの場合もう少し狭い位置に設置しても大丈夫です。車両を置いて実際に車両が接しない場所に設置してみてください。

設置してみました。「小さいし、同じ白だし」と安易にプラそのままで設置しましたが、少し安っぽい感じです。

そこで「ゼブラ 油性マーカー マッキーペイントマーカー 極細 白」を使用して塗ってみました。僅か3mm×3mmのパーツで同じ白な筈ですが、生地色のままと塗ったのでは雰囲気がかなり変わりました。は白い色入れに便利なので1本持っておいて損はありません。「一手間」が報われるシーンです。

ゼブラ 油性マーカー マッキーペイントマーカー 極細 白(Amazon)

この車両接触限界標識があるとレイアウトがよりリアルになるだけでなく、留置している車両が本線を通る列車に接触しないかどうかも一目で分かります。レイアウトを作成したら是非設置してみて欲しい標識です。